すべては、未来の森と

人のために

私たちは森の恵みに感謝し、未来を担う子供たちのために、素晴らしい森林資源を守りたいと考えています。そして、森も人も健やかに育つ「木の国岐阜」「木の国日本」を目指していきます森と人がちょうど良いバランスで共に生きていく。私たちは、そんな未来を描いています。

森と生きていくということ

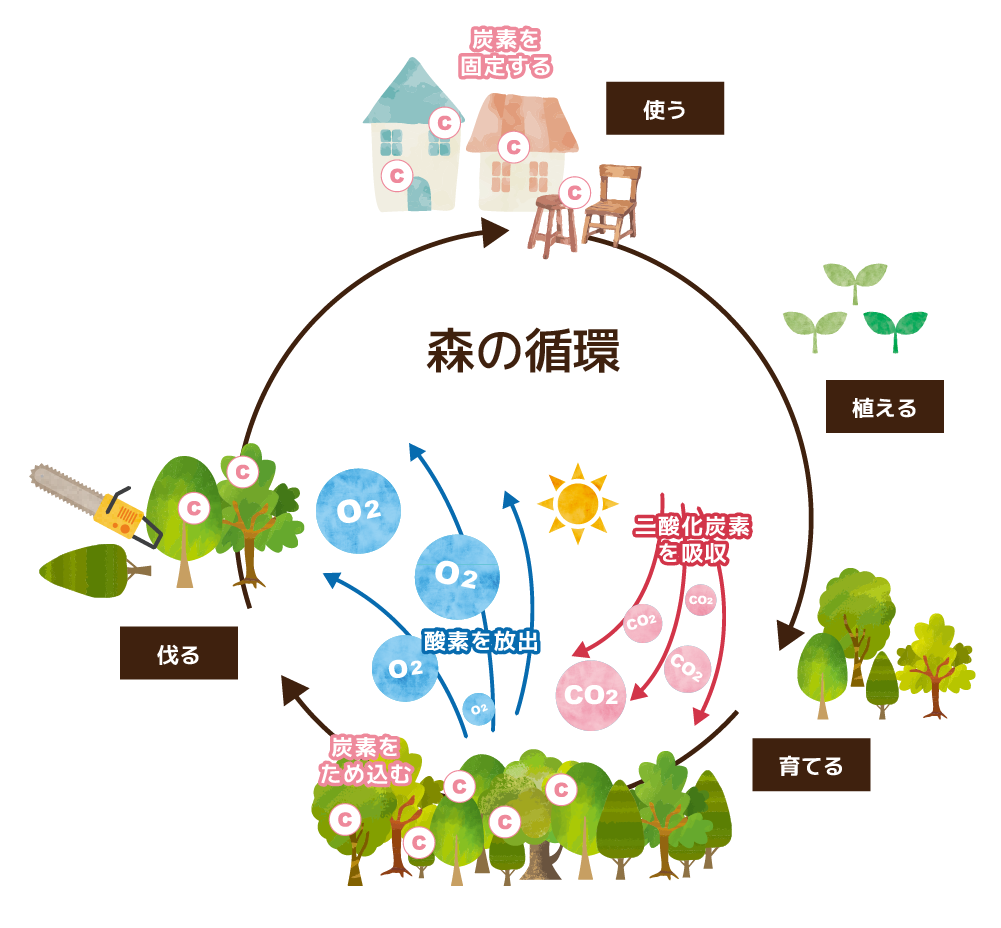

森の循環

元気な森をつくるためには、適切に管理して手入れをしなくてはなりません。成長した木を伐る、伐った木を使う、使った分の木を新しく植えて育て、成長した木を伐ってまた活用する。森を守り続けるには、このような「森の循環」をすることが大切です。こうしたサイクルを繰り返すことで、森はいつまでも元気でいられるのです。

木造建築は第二の森林

木は生きている間、光合成により大気中の二酸化炭素を吸収し、炭素として取り込まれ、成長します。さらに伐採されて木材・木製品になっても炭素は固定されたままです。

つまり住宅に木材を使ったり身の回りに木製品が増えたりするほど、大気中の二酸化炭素は減ることになります。これが木造建築が「第二の森林」と呼ばれる理由です。私たちが木材製品をたくさん、しかも長く使うことで、地球温暖化防止に貢献できることになります。

新たに植えることで、さらに二酸化炭素を吸収

木は20~30年が一番二酸化炭素を吸うといわれていますが、今の森林は40~60年のヒノキやスギが多く生息しています。木を伐って使い、山に木を植えることで、若い木が育ち、より多くの二酸化炭素を吸収できるようになります。

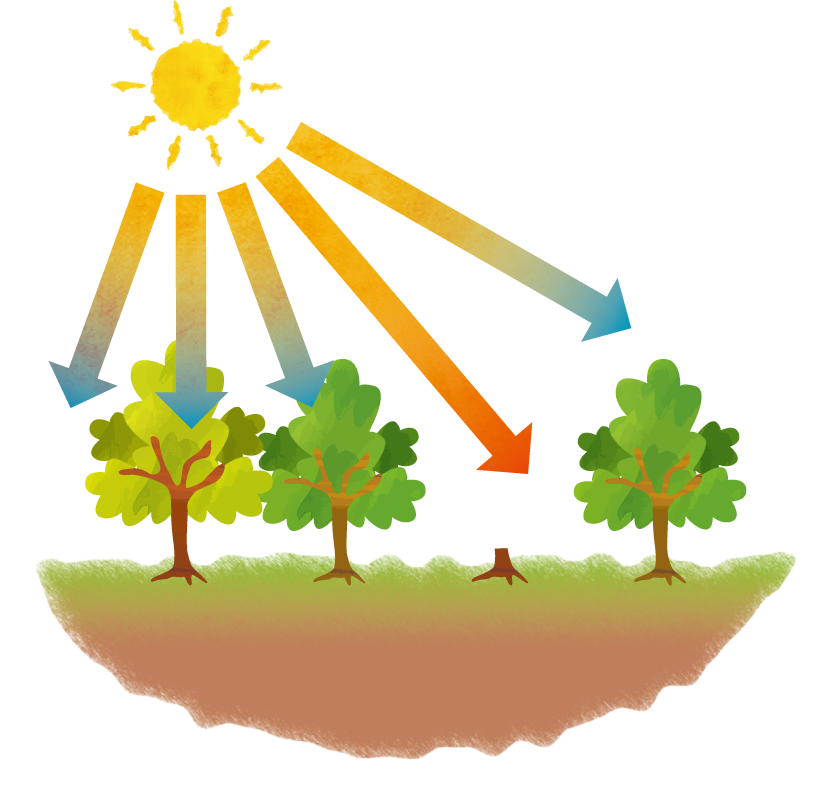

間伐ってどういうこと? 間伐された森の特徴

混みあった森では、木同士で太陽光をめぐる競争が起こります。そのため少しずつ伐採して木材として利用し、残った木の成長を促し良質な木材に育てていきます。これが間伐です。

十分に太陽光が届くことで木が成長します。その結果、地面に根が張ることによって土砂の崩壊を防ぐとされています。樹木や草花が豊かな方がより土砂災害防止機能を発揮すると考えられています。

間伐しないとどうなるの?

間伐をしないと、木の枝葉同士が接してしまい、地面に光が届かなくなります。すると光が当たらず木の成長が止まってしまい、幹が細く根を張る力がない木ばかりに。こうなると森が水を蓄えられず、大雨が降るたびに木が根こそぎ流され、災害の原因にもなるのです。

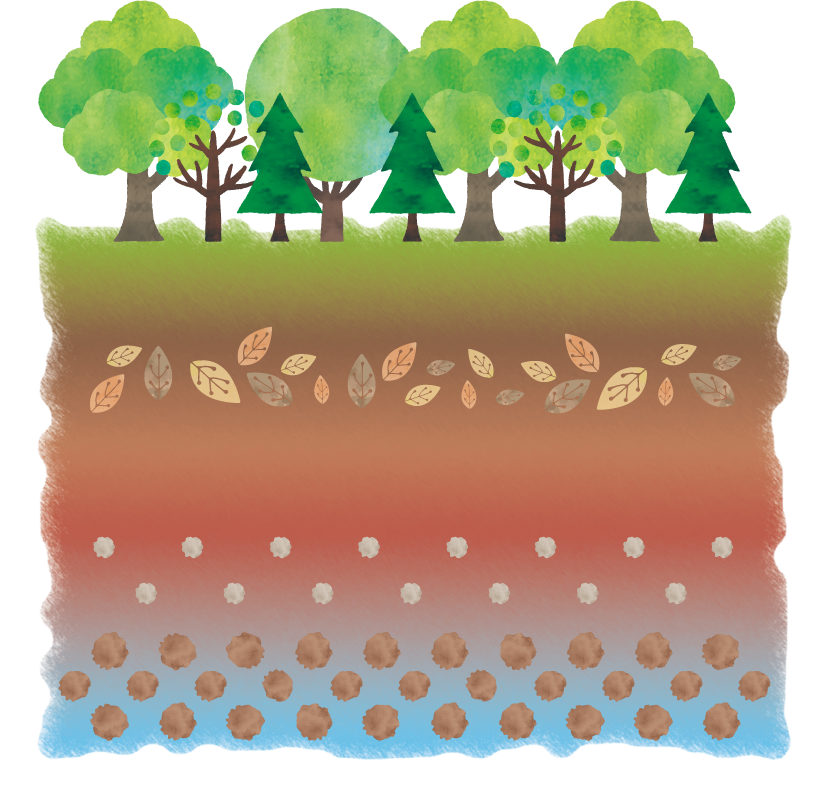

間伐の効果

間伐により十分に日光が地面に届くと、木の成長以外にも良いことがあります。様々な生物や微生物が育ち、土も水をためやすい構造になってきます。

そのため地下にしみ込む水は地中にゆっくりと浸透し、下流の河川に注がれます。その一部は岩盤まで浸透することで、より長い期間貯留されます。

また、木の葉や枝は、雨水が地上に落ちる速さを弱める働きがあり、地表の落ち葉や下草は、雨水が落下した衝撃をやわらげるとともに、地表面を流れる水を減少させ、土壌の侵食を防いでいるのです。

循環型資源の木材

鉄やアルミニウム・プラスチック・石油など、これらは使ったあと、リユース・リサイクルすることはできても、何億年もかけなければ資源そのものを再生産することはできません。

それに比べて木材は、再生産が可能な循環型資源です。森林を循環的に利用することで、将来の木材資源を確保しながら、森林を健全に保全することができます。

加工・再加工に必要なエネルギーがプラスチックや鉄などよりも少ないこともCO2 排出に貢献できるといえます。

森が抱える問題

木が増えすぎている

岐阜県の森林の45%は人口林です。人工林は人の手入れが必要で、十分に手入れがされない森林は木や地表の草木が健康に成長できず、災害も起こりやすくなります。

また、岐阜県の人工林は植えられてから40~60年の木が多くなっています。これは、戦後の復旧や高度経済成長の中で、木がたくさん伐り出され、その後に植えられた木が成長してきたからです。これぐらいに育った木は柱などとして利用することができるのです。一方で、植えられてから20年の若い木は全体の4%以下ととても少なくなっています。

使用する量よりも成長量の方が多い

現在この地域の森は伐採する量より、木が成長する量の方がはるかに多く、今後成長量を0としたとしても300年分の使用量のストックがあります。

今現在、伐採して利用するべきタイミングになっている木がたくさんあるということです。これらが利用されないままの状態で年月が経つと、将来年数が経った太い木ばかりになり、若い木が育たないため、森林の働きが十分ではなくなる恐れも出てきます。

森が抱える問題とは?

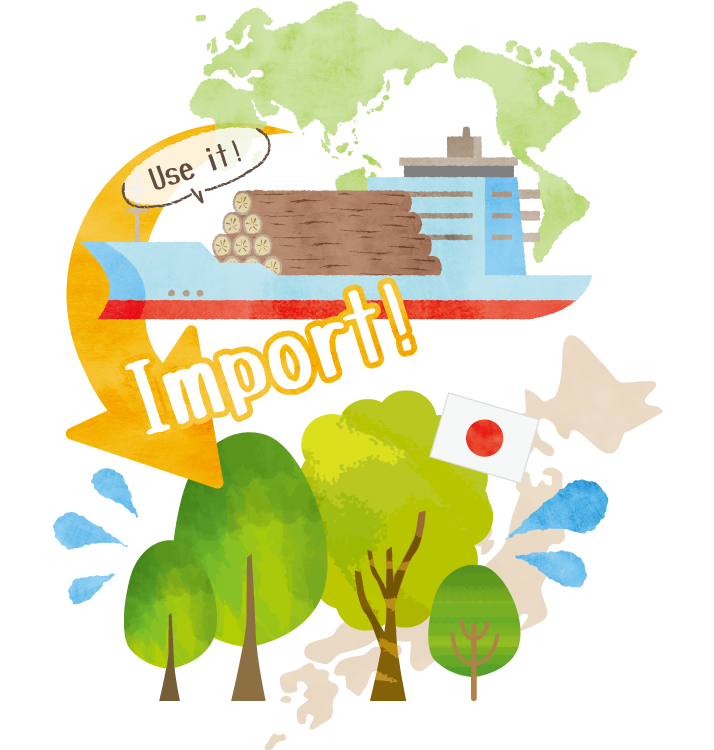

最近は木材の使用量自体が減ってきており、さらに安い外国産材がたくさん日本に入ってきていることで、国産材離れが進んでいます。また林業従事者の高齢化や後継者不足などの問題もあり、適切に間伐ができなかったり、森の木を適切なタイミングで伐採できなくなっています。このままでは森の循環サイクルが乱れ、荒れた森が増えてしまうおそれがあります。災害や地球温暖化を防ぎ、繰り返し使える資源を生み出す森の働きは全世界で見直されています。私たちの大切な故郷の森を守るためにも、木をもっと使っていきましょう。

日本の森がヤバい! という知られざる状況

現在、日本の山や森は危機的な状況にあります。その原因は、過剰な木の伐採ではありません。逆に木を切らないことが、山や森を苦しめています。実は、日本では伐採され利用される木よりも生えてくる木の方が圧倒的に多いのです。伐採され適切に取引され利用される木が少ないと、森へ還元される収入が減り、間伐・間引きや林道の整備などの森の管理が費用面で十分にできなくなります。そして森への収入が減ると同時に後継者不在などの人材不足も招くという悪循環になってしまいます。そのため、日本の山や森を維持していくために多くの税金が使われています。

岐阜の森

岐阜県の森林は面積の81%

岐阜県は日本のほぼ真ん中。北部の飛騨地方には 御嶽山、乗鞍岳、奥穂高岳など 標高3,000mを超える高い山があり、南部の美濃地方には木曽川・長良川・揖斐川が流れる豊かな自然があります。岐阜県の森林の面積は約862,000ha。全国で5番目に広く、琵琶湖の約13倍もの広さがあります。県の81%が森林であり、森林率(県の面積に占める森林の割合)は全国で2番目に高い割合です。

豊かな郷土でのびのび育つ岐阜県産材

岐阜県は県境がほとんど山脈で囲まれ、木曽川、長良川、揖斐川の三つの河川を中心に豊かな水源に恵まれています。降水量も多く、ヒノキやスギが豊かな郷土でのびのびと育っています。 特に、東濃地方を中心に産出される東濃桧や、長良川流域の長良杉などが岐阜県産材として有名です。

高山飛騨地方には3,000m級の山岳地帯があり、広葉樹林が広がっています。「飛騨の匠」として有名な高山の家具の材料には、ブナやクルミ、ナラなどの広葉樹が使われています。

最高級の木材東濃桧(ひのき)

岐阜県東濃地方は室町時代からヒノキの産地として有名です。産出される東濃桧は、木曽桧に勝るとも劣らないヒノキの銘木として全国的に知られています。

ヒノキはその爽やかな香りが人気で、リラックスできる住空間を演出します。

岐阜県東濃地方で産出されるヒノキは、ブランド材として全国的に知られています。最高級品は、 名古屋城の建築材や伊勢神宮で20年ごとに行われる式年遷宮の御神木としても使用されるほどです。

東濃地方は寒冷な気候のため、ヒノキはゆっくり時間をかけて成長し、木目が細かく詰まった大変良質な材木になります。年輪幅が狭く均一で、ほぼ真円。節は少なく、肌目は繊細で光沢があり、淡いピンク色をしています。木の脂がのるため湿気に強く、優れた耐久性があります。

木目が美しい長良杉

長良杉は、スギ資源が豊富な長良川流域にちなみ、また「長くて良いスギ」という意味を込められて名付けられました。

長良杉は、その木目の美しさに定評があります。木目が均等で、冬目(木目の色が濃い部分)が太いので木材として仕上がり後の表情が豊かです。手触りはきめ細かで柔らかく、心地よい木の感触を楽しめます。

白身と赤身が混在したものは、源氏と平家の旗色にちなみ「源平」と呼ばれています。源平で床板を貼ると色が混じり華やかな仕上がりになります。

県内施設で木を体感する

岐阜県内の様々な施設で県産材が使われており、木に囲まれた空間の心地よさを体感できます。岐阜県は、県内複数個所を「ぎふの木づかい施設」に認定し、木の良さや県産材を利用する意義を県民にPRしています。

Comments from

岐阜県森林組合連合会

循環型社会構築に貢献

地域で育った木材を地域で適切に使うこと(地産地消)で山の手入れが行き届き豊かな森林を育み環境保全に繋がります。需要拡大を通して林業と地域経済の活性化により循環型社会の構築に貢献することが可能になります。

岐阜県森林組合連合会

森林組合は森林所有者が互いに共同して林業の発展を目指す協同組合です。組 合員の経済的・社会的地位の向上を図ることと、森林の保続培養、森林生産力の 増進を図ることを通じて国民経済の発展に貢献することを目的としています。

〒500-8356

岐阜県岐阜市六条江東2丁目5-6

TEL:058-275-4890

地元の木材を使うメリット

輸送によるCO2排出量を減らす

輸送のコストを抑える事はもちろん、環境のことを考えればCO2 排出量も、海外から運んでくるよりはるかに抑えることができます。さらに、基本的に地域の林業事業者や建築業者に頼む事になるため、地域の活性化にも繋がります。

住宅には地域の木材がベスト

住宅の構造材にはどんな木材が良いのでしょうか。実は、その土地の土壌で育った木が、その土地の気候や環境に一番適しています。長年の災害に耐えて今も残る法隆寺など昔からの建築物は、すべてその土地の木を使って建てられています。

現代では、コスト優先の海外の木材が流通していますが、ぎふの木ネットでは、家本来の性能を高め安心できる家にするために、家の構造の大部分に県産材を使った住宅の提案をしています。

国産材の良さ

海外の木材は、温度変化があまりなく安定した天候

で生産されるものであるため、高温多湿の日本の風土に合わず、腐りやすかったり、シロアリに弱かっ

たりします。家の土台は建てた後では修正できない

ので、住宅作りの際には慎重に検討したい部分です。木材を野ざらしにした比較実験では、外国産材のホワイトウッドは、痛んで朽ちているのが分かります。

Comments from

郡上森林マネジメント協議会

地産都消で森林・山村を元気に

「世界農業遺産清流長良川の鮎」を育む郡上の森林。そこから産する長良杉‼木材価格の低迷による林業従事者の減少。山村人口も減少し、山離れ、山林の荒廃が加速して記録的豪雨による土砂流出や河川の氾濫が増えています。国産材=県産材=流域材。上流域の木材活用が伐って使って、植えて、育てることになり、健康な森林になります。森林・山村を活性化することが環境を守ることにつながります。

郡上森林マネジメント協議会

森林環境譲与税の有効活用を図るため、2019年2月15日に設立された協議会で岐阜県郡上市内の森林組合や林業・製材事業者など7団体で構成されています。新たな森林経営管理時代に向け、地域の森林を一元管理し事業体間の協働体制を築き川上~川中~川下の連携強化を促進する組織です。

〒501-4223

岐阜県郡上市八幡町稲成525-7

郡上森林マネジメント協議会

住宅に木材を使うメリット

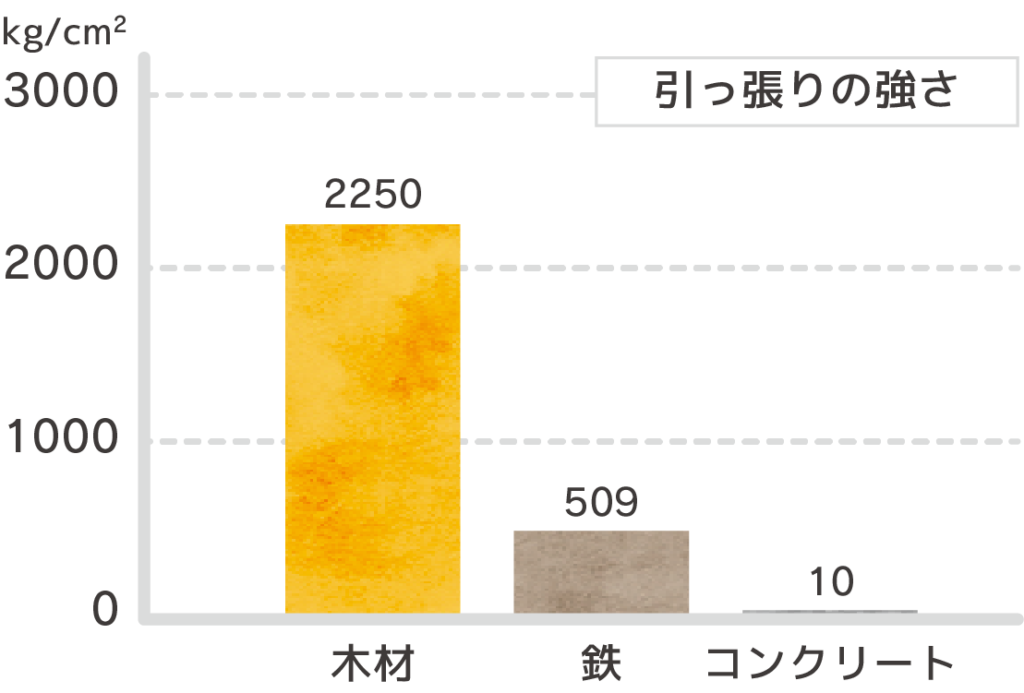

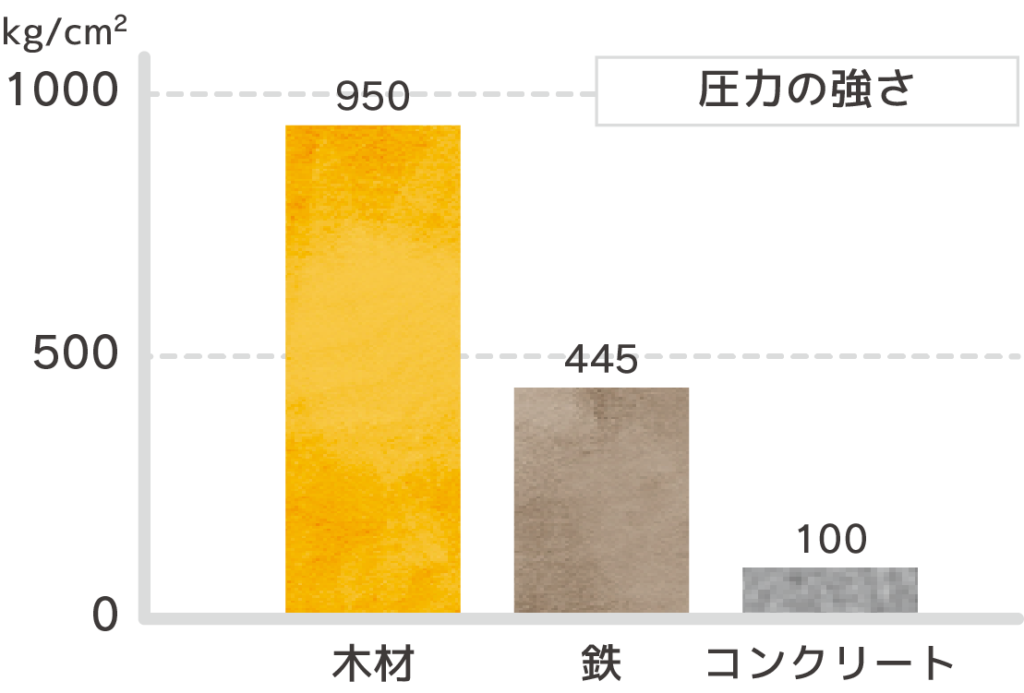

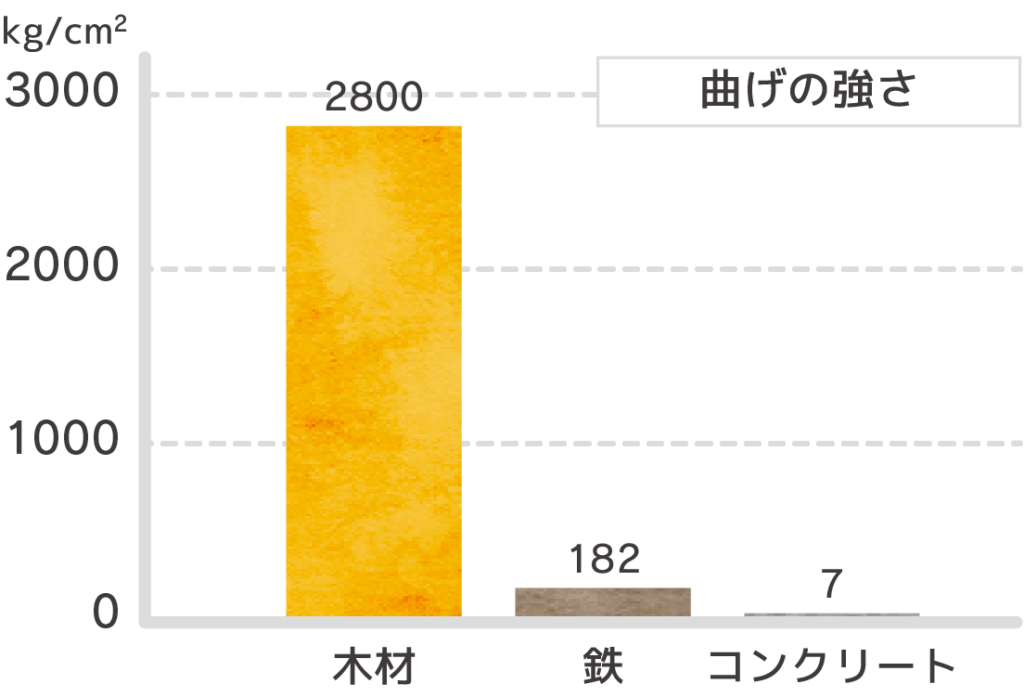

コンクリートや鉄より強い!?

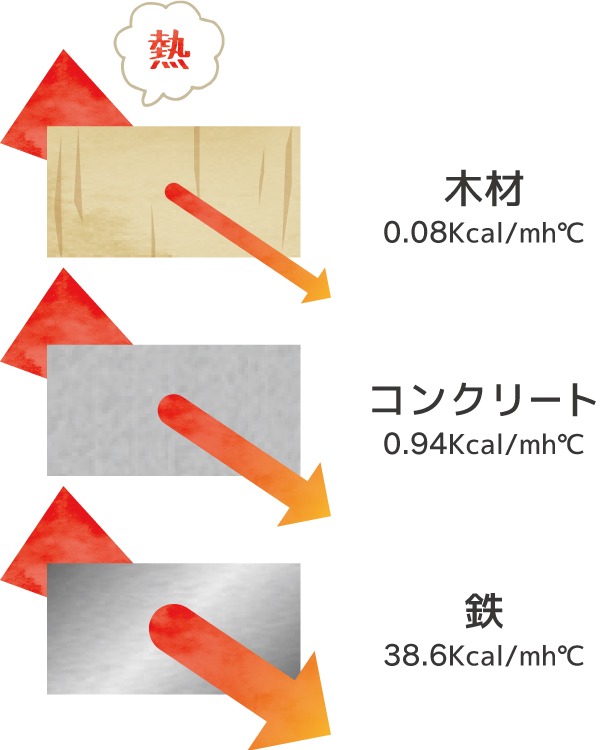

木の重さは、鉄の約10分の1以下、コンクリートの約3分の1以下。木造の建物は自重が軽いのです。そのため基礎地盤の補強への負担が少なく、地震による振動エネルギーがかかりにくいので、結果的に強度が高くなります。木材は軽い割には強い材料と言えます。 夏涼しく、冬暖かいと言われる木の家。快適な居住空間に断熱性の高さが一役かっています。 その強さの理由は、木材の中にパイプのような細胞が無数に集まってできていることにあります。

出典:財団法人日本木材備蓄機構・社団法人日本林業技術協議会「木をいかす」

木は、なんと火にも強い!

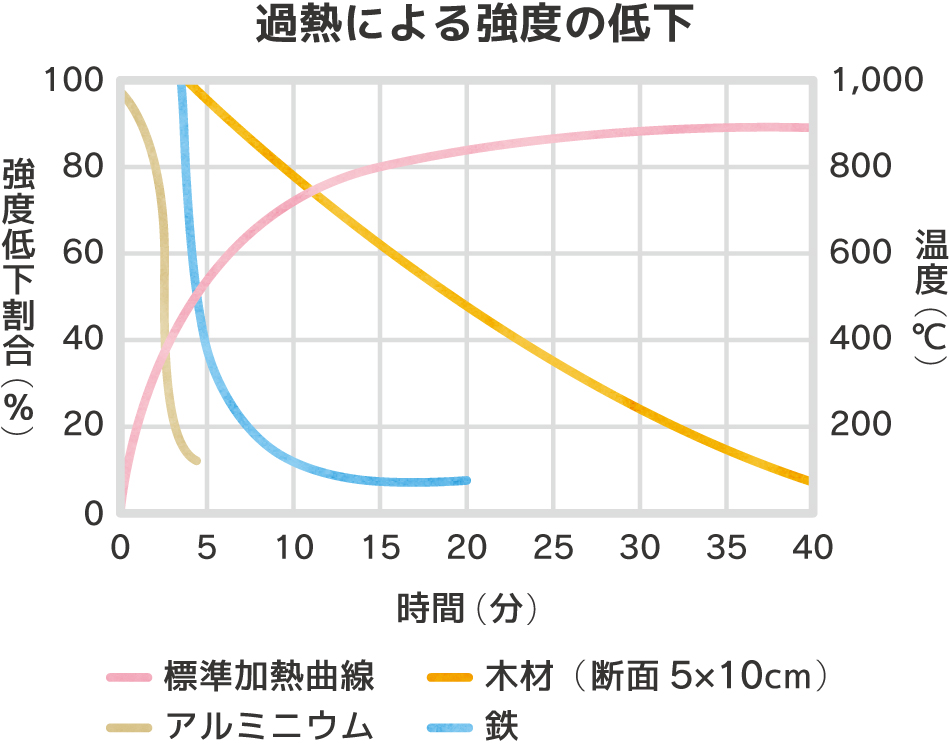

マッチに火をつけて、そのまま最後まで燃やしたとしても、軸が燃え尽きてなくなってしまうことはありません。住宅に使う柱も同じです。たとえ表面が燃えても炭化層ができるので、内部まで火が進まず、残った芯部分で家を支え続けます。一方、鉄は火災時レベルの熱(800℃以上)を受けると急激に強度が低下し、変形してしまいます。木は火災に弱いと思われがちですが、実は鉄やアルミよりも熱に強いため、短時間で家が崩れ落ちることはないのです。右のグラフは加熱実験の結果です。これによると木材は15分経過しても60%の強度を保っていることがわかります。

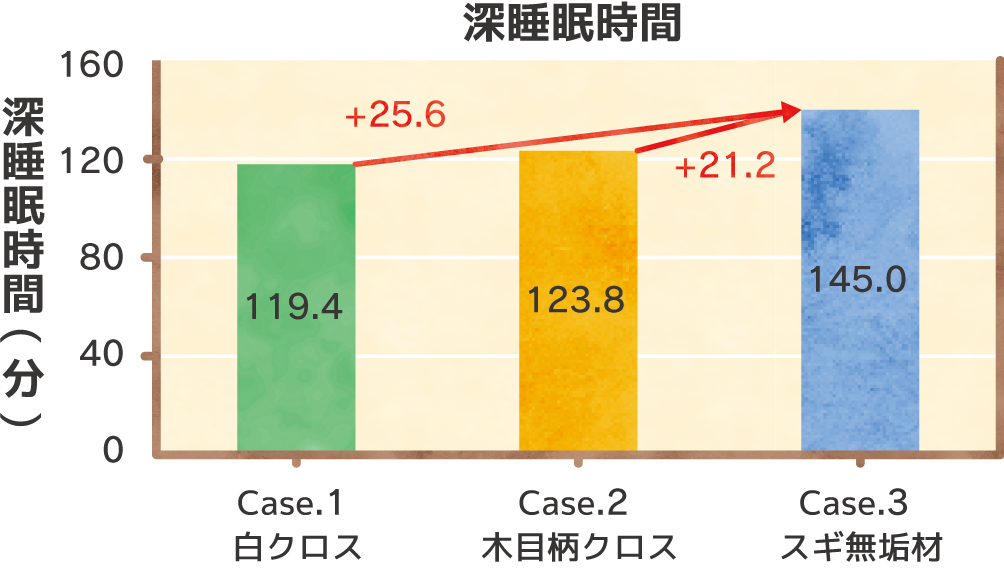

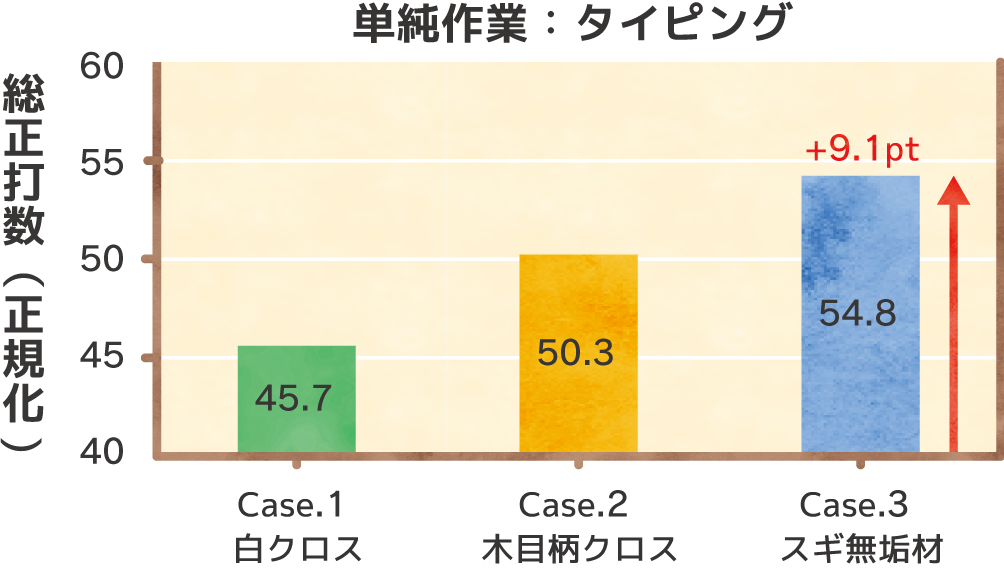

木の空間は良質な睡眠を

もたらす

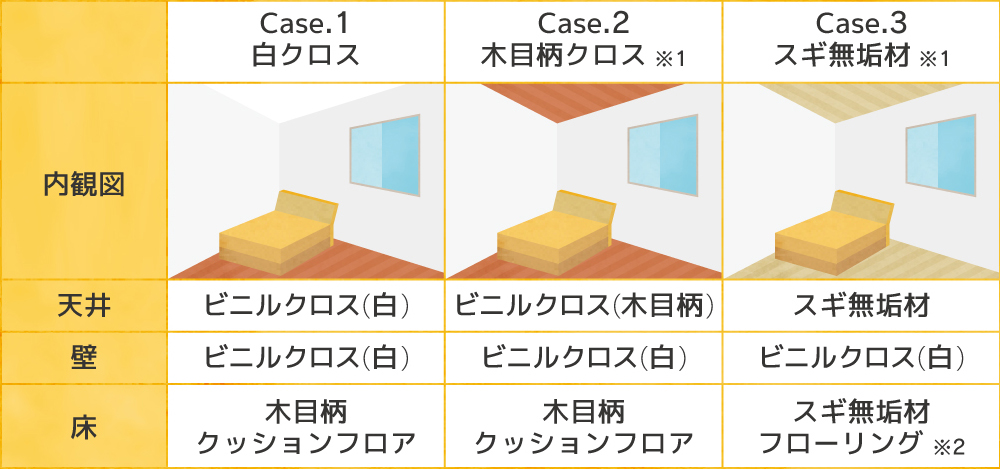

内装にどれだけ木が使われているかによって、睡眠の質が変わります。木材のリラックス効果によって良質な睡眠がもたらされることで、日中の作業効率も高くなる傾向があるのです。

※2 表層圧密加工したスギフローリング

出典:2018年健康・省エネ住宅を推進する国民会議 報告資料

慶応義塾大学理工学部伊香賀教授の研究室の実験データ

夏涼しく冬暖かい木の家

素足でコンクリートの床を歩くと冷たいのに、木のフローリングはあまり冷たくないと思ったことはありませんか?木材は無数の細胞からできており、その中に空気が含まれるため、熱を伝えにくいのです。木材の断熱性はこの熱伝導率の低さによるもので、コンクリートの約12倍、鉄の約480倍という数値が出ています。

夏涼しく、冬暖かいと言われる木の家。快適な居住空間に断熱性の高さが一役かっています。

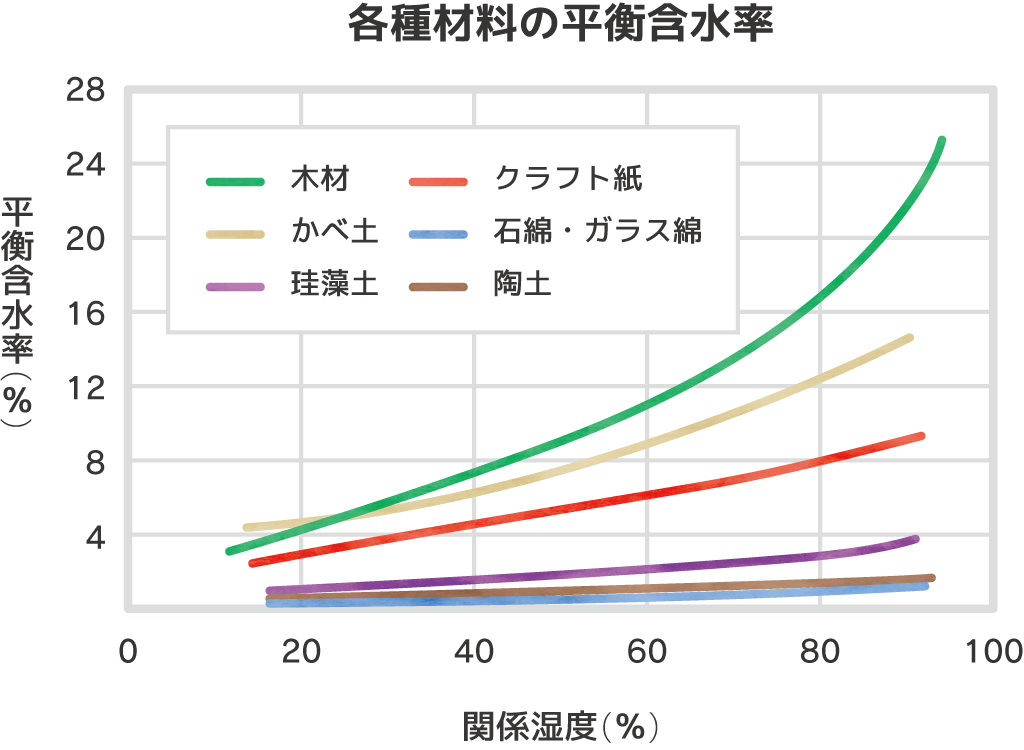

木の力で除湿・加湿

木材は他の材料に比べ何倍もの水分を含んでいます。表面だけでなく木材全体で、室内の湿度が高すぎると湿気を吸収し、低すぎると湿気を排出して、室内の湿度を適度に保つ働きを持っているということです。 10.5cm角のスギ材の柱1本の中に、なんとビール大ビン2.5本分もの水分を含んでいるのです。そのうち20~40%の水分が出たり入ったりして、室内の湿度を適度に保ちます。

転んでも安全な木の床

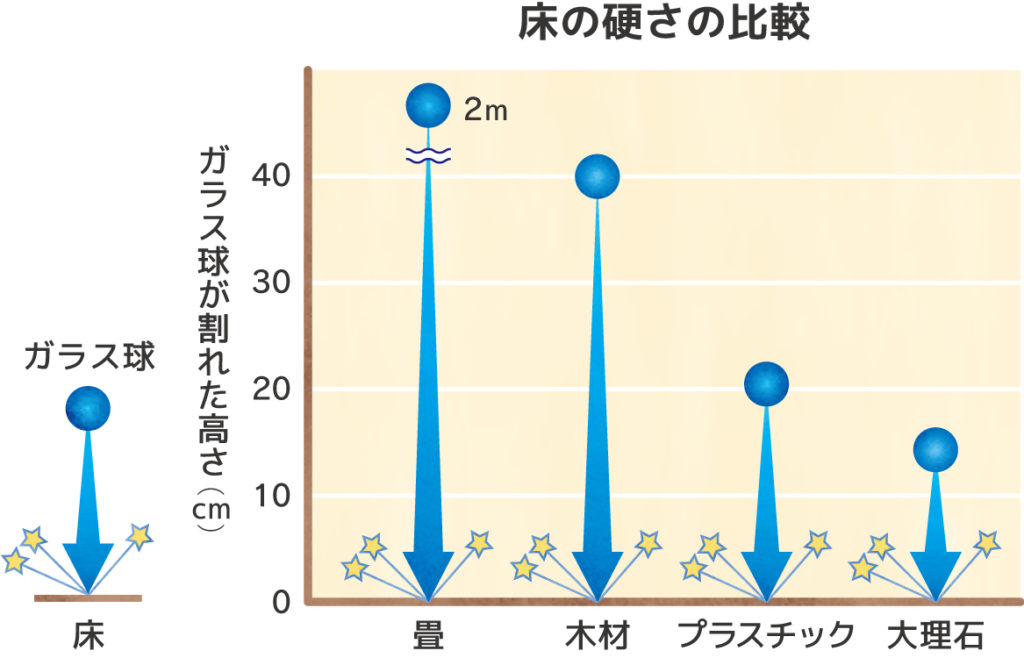

木材は多孔質の組織構造で、衝撃力が加わると組織がつぶれたり、たわんでまたもとに戻ったりします。これらの性質を塑性(そせい)あるいは弾性と言います。この性質により、衝撃エネルギーは消費され、跳ね返ってくる力は衝撃力より弱くなります。つまり、木材は衝撃力を緩和する効果があると言えます。

左の図は畳・木材・プラスチック・大理石の上に砂を詰めたガラス球を落下させ、素材毎の割れる高さを測定したもので、割れた高さが高いほど衝撃吸収力が大きいと判断することができます。この結果によると木材は畳には劣るものの、他の素材に比べて衝撃吸収力が大きいことが分かります。

床の硬さは歩きやすさだけではなく、安全性にも影響します。硬い床では転んで頭や体を打ったとすると硬い床ほど衝撃が大きく、ケガをしやすくなります。運動時は体に体重の5~6倍もの荷重がかかるため、衝撃がやわらぐよう体育館では木のフローリングが使われます。

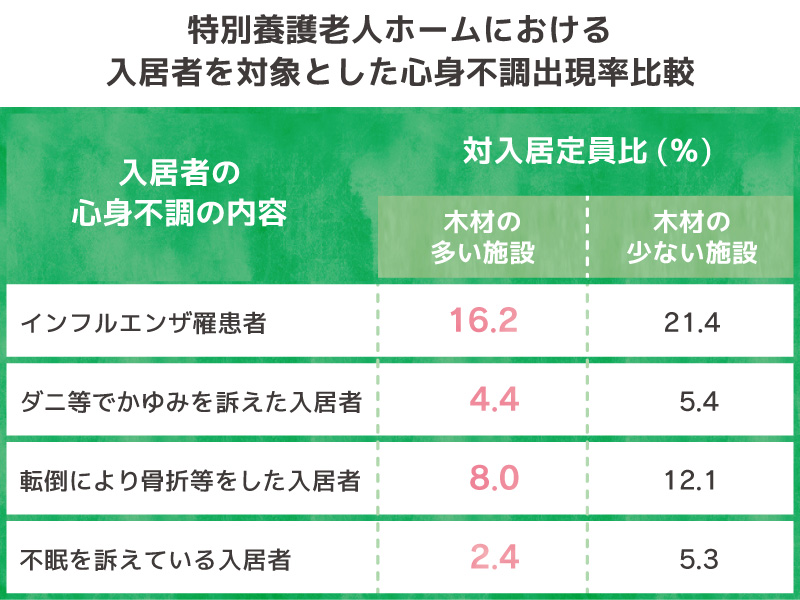

健康でいられる木の空間

老人ホームでケガや心身の不調について調べてみると、施設に木材が多く使われている方が、インフルエンザや骨折、不眠などの発生率が低いという結果が出ました。また、病原菌などをよせつけない素材として、内装を木質化する病院もあるそうです。

抵抗力や体力の弱っているお年寄りは、ちょっと転んだり、風邪をこじらせたりしても大事になりかねません。 木の空間は、健康を保つのに重要な効果を持っているのです。

出典:全国社会福祉協議会「高齢者・障害者への心身機能の向上と木材利用 – 福井施設内装材等効果検討委員会報告書」

調査期間:1997年12月から1998年1月

木に囲まれて生活すれば

長生きできる?

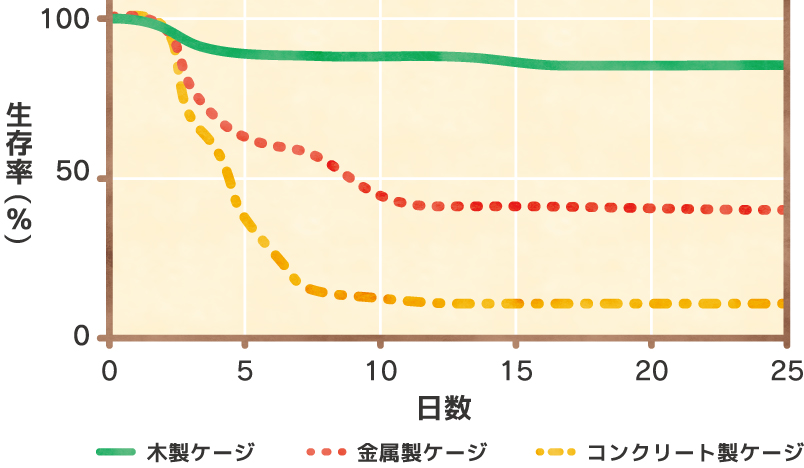

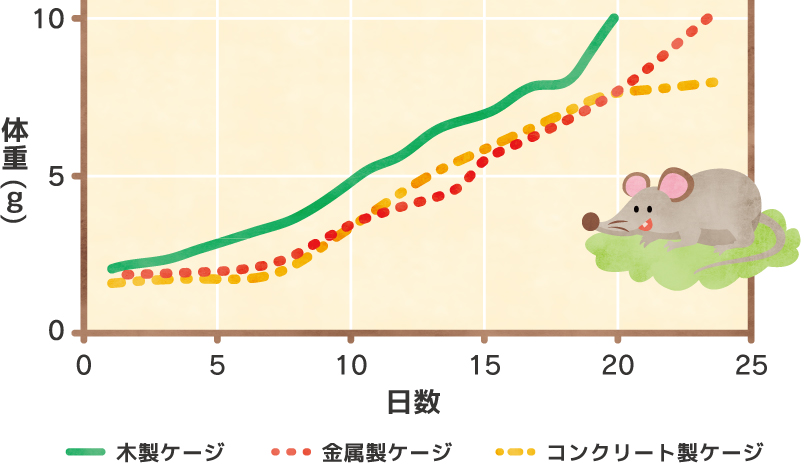

マウスを使った実験では、木製の飼育箱で生活するマウスの生存率が、金属やコンクリートの飼育箱より生存率が高い結果がでています。体重の変化を見ても同じことがわかります。木の香りのもとでマウスの運動量を調べたところ、無臭の場合に比べヒノキでは1.78倍、トドマツでは2.71倍も運動量が増えたという実験結果もあります。

出典:伊藤 他 静岡大学農学部 報告,1987

Comments from

箕浦 秀樹 先生

快適で健康な暮らしに木の力を

人間は元々木と暮らしてきた。それの持つ力無しにこの地球上で命をつないでくることもできなかったはずである。近年の科学技術の進展は、合理性やスピードを追求するあまり、木の有り難さ、その性能の素晴らしさを忘れさせてしまった。科学技術の力を借りて、木の持つ本来の力を、快適で健康な暮らしに役立てるようにしたいものである。

箕浦 秀樹 (みのうら ひでき)

岐阜大学 名誉教授

1944 年、岐阜県生まれ。岐阜大学工学部で未来型太陽電池などの工業物理化学分野の研究・教育に携わった後、岐阜県研究開発財団、岐阜県産業経済振興センターにて県内中小企業やNPO 法人の支援などに携わる。現在、岐阜大学名誉教授。地元笠松町を中心に野鳥やトンボなどの身近な生き物を撮影し、それを教材とした教育支援活動も行っている。

木のリラックス効果

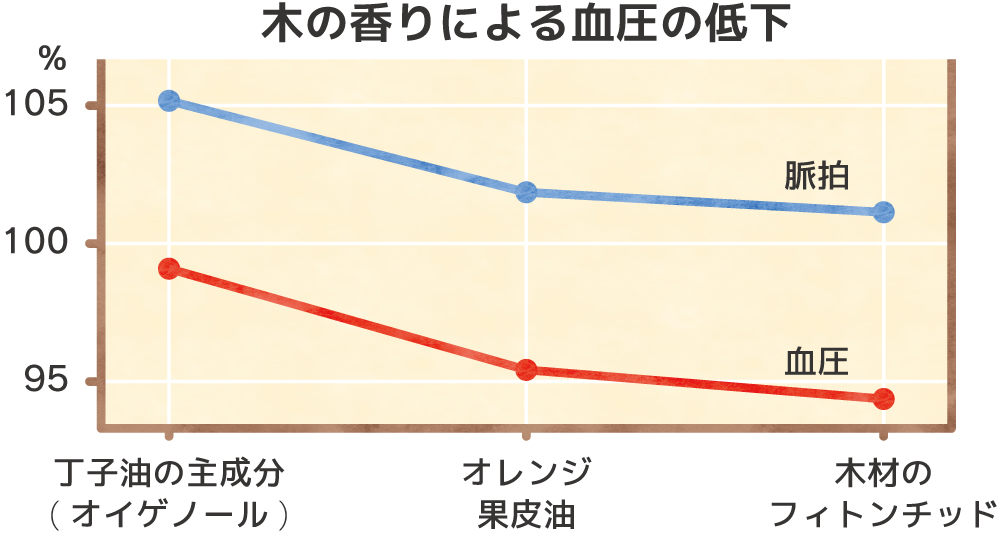

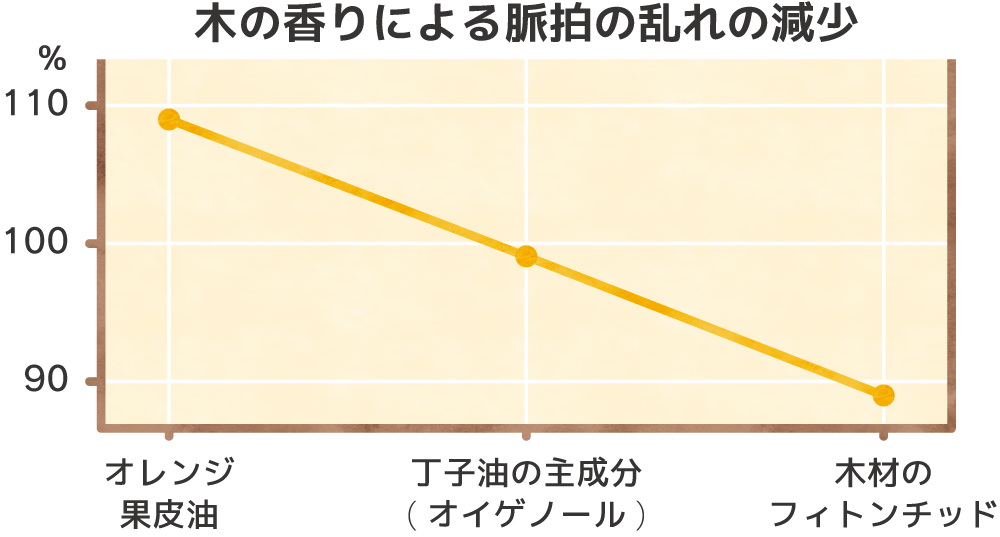

木に含まれる成分には私たちをリラックスさせる効果があるようです。森林浴の主な成分といわれているフィトンチッドを使った実験では、血圧が下がり、脈拍も落ち着くという結果がでています。

出典:森林総合研究所生物活性物質研究室 宮崎良文

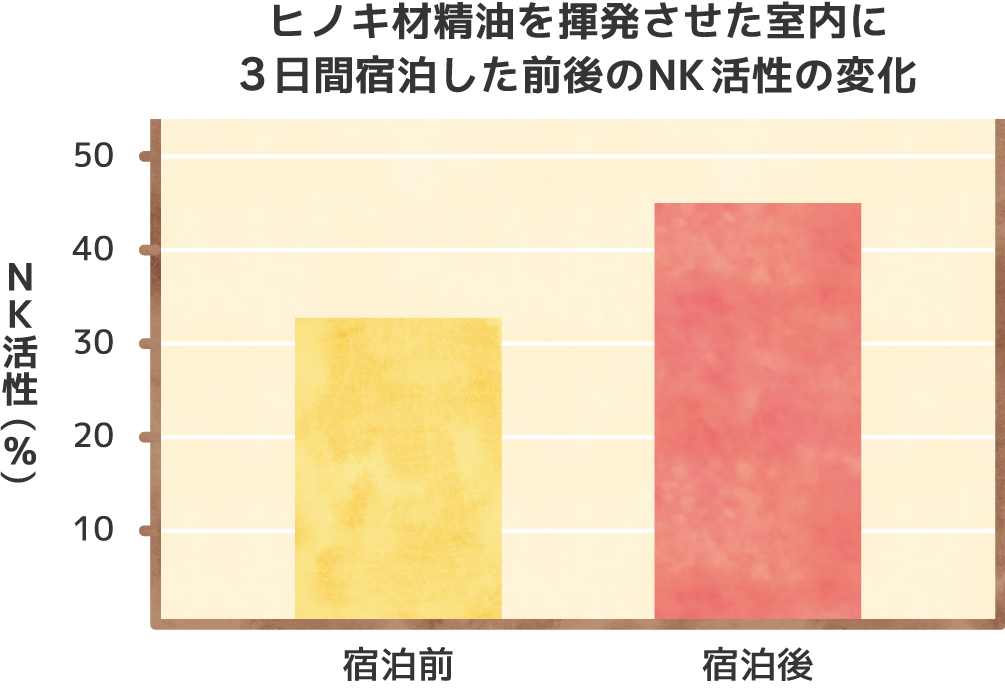

木の力で免疫力アップ?

木材のにおい成分がストレスを軽減し、免疫細胞の働きが向上すると考えられています。

都内で働く30~60歳代の男性を対象とした研究で、ヒノキの匂い成分が、私たちの免疫細胞「ナチュラルキラー細胞」を活性化させた可能性があると報告されました。ヒノキ材精油を揮発させた室内に3 日間宿泊滞在した前後のナチュラルキラー細胞活性の変化を調べたところ、滞在前により滞在後が上昇しています。

,22,951-959(2009)

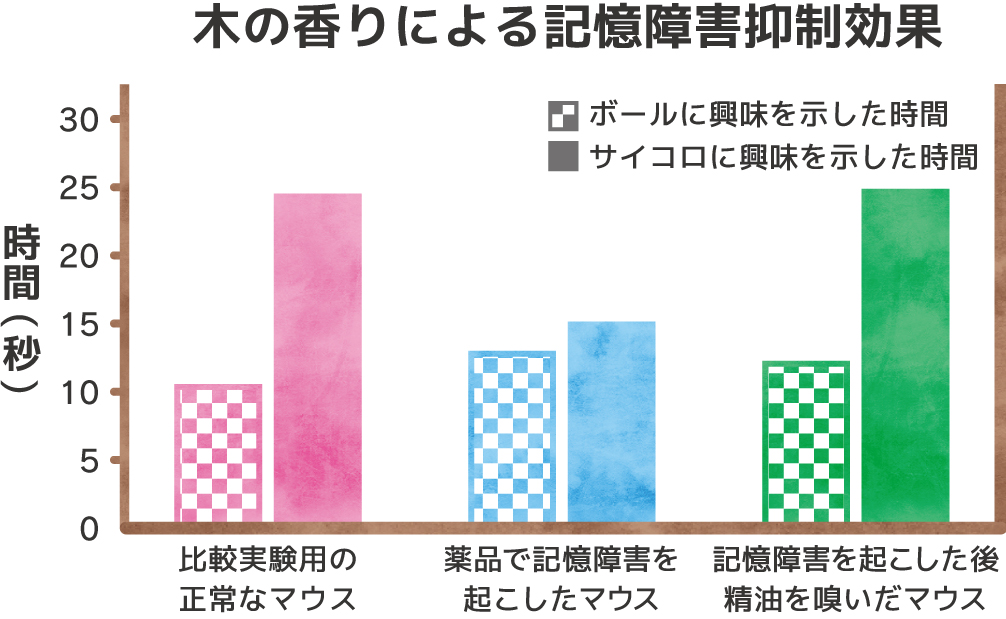

木の香りは記憶障害の改善にも

効果があった

マウスに記憶障害を起こさせ、その後木の香りを嗅がせた実験では、木の香りを嗅いだマウスの方が記憶障害が改善しているという結果が出ました。

マウスは初めて見る物体に興味を示す性質があります。試験前日にボールを2つ見せ、当日に片方のボールをサイコロに変更。マウスに薬品を使って記憶障害を起こさせ、その後木の香りを嗅がせたマウスと嗅がせていないマウスを比較したところ、香りを嗅がせたマウスはサイコロに興味を示す時間が長くなりました。

光永徹教授 実験データ

Comments from

光永 徹 先生

木材の香りで心も体も健康に

私の研究室では、ヒノキ科木材から得られる精油の香気成分がヒトの生理・心理に及ぼす効果について、細胞や動物を使って実験しています。これらの研究は、健康志向を目指す現代社会にとってきわめて重要な課題です。私たちの研究が、人や環境に優しい木材の香りを利用したメディカルアロマセラピーの利用開発を可能とし、ひいては木材産業の活性化に大いに貢献できると期待しております。

光永 徹 (みつなが とおる)

岐阜大学 応用生物科学部教授

1958年、鹿児島生まれ。九州大学農学部大学院修士課程卒業後、山陽国策パルプ(現在の日本製紙)にて高分子材料化学研究に従事。その後、三重大学生物資源学部の助手、助教授を務める。2004年に岐阜大学応用生物科学部に移り、天然物利用化学研究室を主宰。植物成分を利用した生理活性化学の研究に従事する。趣味はスポーツ観戦とラーメンの食べ歩き。

「木材」の魅力がひと目で分かるコンセプトブックを作成いたしました!

これから家を建てる人に知ってほしい、木のチカラをご紹介。